|

|

| �����S�H�����g��80�N�j���k���s�F1981�N�i���a56�N�j3���l |

|

|

|

�@�����S�H���Ƒg���́A�吳�ܔN�A�����S�H�Ƒg���։��g����܂������A���̕ϊv�𑣂����v���������܂����B��͍H��@�̐���A����͑�ꎟ���E���̖u���ł����B

�@���I�푈��̖���������s���̂����ɑ����������S�H���Ƒg���́A�吳���ɓ���A���O�̗v���ɐG������Ȃ���A�����S�H�Ƒg���ւƒE�炵�A��ꎟ���E���̐풆�A���̌��ƈ��̒�������Ă������̂ł����B

�@�H��@�Ƒ�ꎟ���E���A�吳���̒����S�H�E�����E������̗v���͎��̂悤�Ȃ��̂ł����B |

|

| 1.��ꎟ���E���̖u�� |

|

|

�@�ꔪ���Z�N�ォ�猃���������[���b�p�����̐A���n�l�������́A�h�C�c�ƃC�M���X�̊Ԃōł���s�����܂����B

|

| ���{�A��ꎟ���E���ɎQ�� |

�@�h�C�c�̓I�[�X�g���A�E�n���K���[�A�C�^���A�ƎO������������Ńo���J�������i�o���͂���A�C�M���X�̓t�����X�A���V�A�ƎO������������A�h�C�c���͂���Ԑ�������܂����B

�@�吳�O�N�Z���A�I�[�X�g���A�c���q���Z���r�A�l�ɂ���ĈÎE�����Ƃ���������������A���ꂪ���ƂȂ��āA�O���������ƎO���������Ƃ̑S�ʓI�Ȑ푈(��ꎟ���E���)���N����܂����B

�@���{�̓C�M���X�̗v���ɏ]���ĎQ��A���ȂǂŃh�C�c�Ƃ̐퓬�ɓ���܂����B

�@���̐푈�ɂ���ē��{�o�ς͗l�X�ȉe�����܂����B

�@���u���̓����́A�u���E�o�ς̒��S�ł������C�M���X���͂��߁A���[���b�p�����̌o�ς͈ꎞ���Ԃɂ����������B�ב֑���͍������A�C��q�H�̕s���Ƃ����Ŏ�����͒�~��ԂɂȂ����B���[���b�p�̎��ꂩ�牓������Ă������{�̌o�ς��A���܂��܂Ȉ��e�����܂ʂ���Ȃ������B���[���b�p�ނ��̗A�o�Y�Ƃ͑؉݂̑���E���i�̒ᗎ�ɋꂵ�݁A�������ނ����[���b�p����̗A���ɂ������Y�Ƃ́A�A���i�̕i���ƒl�オ��őŌ����������v(�������_�ДŐ��E�̗��j23)�̂ł����B

�@�������A���N(�吳�l�N)�̒�������A���{�o�ς͍D�]���͂��߂܂����B�C�M���X�A���V�A�w�̌R���i�̗A�o��푈�i�C�ɗN���A�����J�w�̐����̗A�o�����債�A���[���b�p�����̏��i�ɂ�����āA���{�̏��i�������A�C���h�A����A�W�A�A�I�[�X�g�����A�A��ĂȂǂ̎s��ɐi�o����ȂǁA�}�V�ɂ݂���悤�ɁA�A�o�A�A���A�H�Ɛ��Y�Ƃ��ɔN��ǂ��Ĕ���I�ɑ��債�Ă����܂����B

| �\�U�@�吳�����Y���̐��ځi�}�L�j �e�N����3���̎��сi�P�ʂ̓g���j |

| �N�@�� |

���Y���� |

| �吳�R�N�R�� |

910,215 |

| �吳�S�N�R�� |

734,376 |

| �吳�T�N�R�� |

788,500 |

| �吳�U�N�R�� |

929,910 |

| �吳�V�N�R�� |

935,728 |

| �吳�W�N�R�� |

1,025,161 |

| �吳�X�N�R�� |

1,028,693 |

| �吳�P�O�N�R�� |

852,877 |

| �吳�P�P�N�R�� |

907,604 |

| �吳�P�Q�N�R�� |

1,011,539 |

|

�@���̏́A�������ɐΒY�Y�Ƃɔg�y���܂����B�\�U�A�}�W�́A�}�V�ƘA�������}�L�̐ΒY�Y�Ƃ̍D����`������̂ł��B

�@�ΒY�Y�Ƃ̍D���́A���������S�H�E�ɔ��f���A�̑���A�H�ꐔ�̑����ƂȂ��Ă����ꂽ�̂ł����B

�@�����O�\�O�N�ɔ��������A�e�r�A���ݕ}�����S�́u�����S�H���Ƒg���v�́A����̌��ς�O�ɁA�悤�₭���v�𔗂��邱�ƂɂȂ����̂ł��B���D���̎M�Ƃ��āA�ߑ�I�ȑΉ��̂ł���g���ւ̕ϊv�̎������}�����̂ł��B

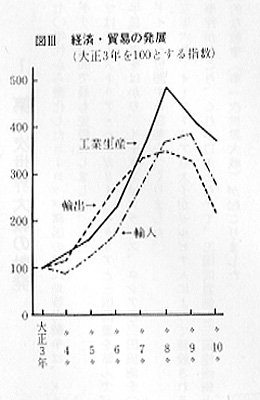

�}�V�@�o�ρE�f�Ղ̔��W

�@�@�i�吳3�N��100�Ƃ���w���j |

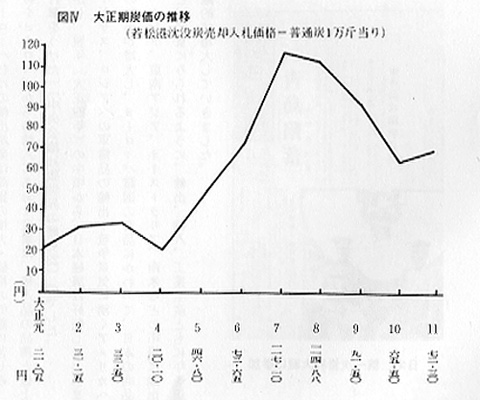

�}�W�@�吳���Y���̐���

�@�@�i�ᏼ�`���v�Y���p���D���i�����ʒY�P���ғ���j |

|

|

|

| 2.�H��@�̐��� |

|

|

�@�H��@�Ƃ����̂́A�����J���������K�����邽�߂ɍ�����@���ŁA��Ƃ��āA���q����єN���J���҂̕ی��ړI�Ƃ��Ă��܂��B

�@�ŏ��̍H��@�͈ꔪ�Z��N�C�M���X�ō���܂����B

�@���{�ł͖����\�l�N(�ꔪ����N)�Ɋ����̎�ɂ���Ă͂��߂čH��@�̗��@����Ă��A�����푈(������\���A���N)�Ȍ�͖��N�v�悪���Ă��܂������A���{�̒~�ς��}���@�ێ��{�ƂȂǂ̌��������ɂ����Ď��s�A�����l�\�l�N�ɖ@����l�\�Z���Ƃ��āA�悤�₭�H��@���c���ʉ߂��A�吳�ܔN�Ɏ{�s����܂����B

�@���e�͓K�p�H��̋K��A�A�ƔN��̐����A�A�Ǝ��Ԃ̐����A�H��ݔ����S�K��A�k�퐧�A�ٗp�K�肻�̑��ƂȂ��Ă��܂����B

�@���̍H��@�̎{�s�ɂ��A�����̓S�H���͐F�X�ȑΉ��\�ߑ㉻�ւ̒E��𔗂��邱�ƂɂȂ�܂����B

|

| 3.�����S�H�Ƒg���̔��� |

|

|

�@�吳�ܔN�A�і�둢�A�c�˗����A���c�O���A�ɐ��c�F�ۂ̏��������N�l�ƂȂ�A�g�����g�̏�����i�߁A�����S�H���Ƒg���͔��W�I�ɉ����������S�H�Ƒg�����a�����܂����B

�@�����S�H�Ƒg���́A

�@�@�S�H�ޗ��̋����w���A����ѐ��i�̔��̈���

�@�A�S�H�Z�p�̌���

�@�B��i�H�Ɠs�s�̎��@�Ȃǂ��ӂ��ފe�����

�@�C��ʖ@�K�Ɋւ���葱�̌���

�@�D�D�Ǐ]�ƈ��A�i�N�Α��҂̕\��

�@�E�E�H�̈Ԉ�

�@�F�]�Ǝ҂̈���

�@�ȂǁA���m�ȖړI�������Ĕ������A���炩�ɁA�e�r��ړI�Ƃ����O�̒����S�H���Ƒg���ƈ�����悷����̂ŁA�͂��߂Ē����ɋߑ�I�ȍH�Ƒg�����a���������ƂɂȂ�܂��B

�@����g�����͔і�둢���A���g�����͓c�˗������A��C���L�x�]�ώ��ł����B

�@�g���������͒���������(�쑽�꒬�Z�O��)�̒��ɂ�����܂������A��A�吳���N�ɂ͏��H����Ɉڂ���܂����B

|

| 4.���ɂ�钼���S�H�E�̔ɉh |

|

|

�@��ꎟ���E���́A���{�o�ςɋ�O�̍D���������炵(�}�V�Q��)�A���ꂪ�}�L�̒Y�z�E�ɔg�y(�\�U�A�}�W�Q��)�A�����S�H�E���N���܂����B

�@�\�V�͂����[�I�ɓ`���Ă��܂��B���Ȃ킿�A�吳�l�N�̓�\���H�ꂪ�A�吳�Z�N�ɂ͎��\�O�H��(��E���{)�ƂȂ�A���ꂪ����̑吳�\�N�܂Ŏ������܂������A�N�Y�z�ɂ������ẮA�吳�l�N�̎O�\�ܖ��l��~����A�吳��N�̓�S��\�O���ܐ�~�ւƈꋓ�ɘZ�E�O�{�ɔ���̂ł����B

�@�ܘ_�A�N�Y�z�̑���́A���ɂ��ΒY���v�̑��傪�ő�̌����ł����A���������̐��Y�͂��x�������̂́A�吳�O�N����n�܂������͗p�d�͂̋����ł����B����܂ł́A�H��@�B�Ȃǂ́A�_���C�Ƃ������t�Ɏc���Ă���悤�Ɏ�܂킵�ł��������A�����p�̑����@����ł܂킵�Ă����̂ł����A�d���@�̓����ɂ���āA���Y�\�����O���O���㏸�����̂ł����B

�@���̍D���ɂ��āA�u�����S�H65�N�j�@���e�v�́A

�@�u�吳�O�N�ɉ��B��헐���N����A��͂������ɉ��тđS���B��Ȋ������B�킪���ɂƂ��Ắg�Ί݂̉Ёh�ŐΒY�̗A�o�ʂ͂ɂ킩�Ɍ����A���̂��ߒ}�L�Y�c�̌i�C�͕������A�ΒY���Y�p�@�B���̔������}�L�̃��}���}���璼���S�H�ƊE�ɎE�����āA�e�H��͂��̐���ɒǂ��A�H�ꐔ������ɑ����āA�吳���N�ɂ͎��\�O�H��A�N�Y�z��S��\�ꖜ�Z��~�A����N�ɂ͔N�Y�z��S��\�O���ܐ�~�ɒB���鐷�����������A�]�ƈ��������l��˔j�B���Y�i�͒n���ƒ}�L���璩�N�A��p�A���B�̘֔H��L���āg�S�H�����h�̖������C�O�ɂ܂ō��߂�Ɏ������v

�@�ƁA�q�ׂĂ��܂��B

�@�܂��A�u�����s�j�����v�̔N�\�̑吳���N�̗��ɂ́A�u���̔N�A�����Ŗ����Ǔ��̐펞���������z��l���ܐ�ꎵ�l�~�A�[���ҋ�O�l�A������Z���~�ȏ�͖�������g�E���쏸�E������������������Y�B��E�S�H�Ǝ҂Ő�߂�v�Ƃ���A���̐�����`���Ă��܂��B

|

| �\�V�@�����̓S�H�ꐔ�Ƃ��̔N�Y�z �i�u�S�H55�N�j�@���e�v�ɂ��j |

| �Љ�̓��� |

�N�@�� |

�H�@��@�� |

���@�Y�@�z |

| �V���@��ꎟ���E���͂��܂� |

�吳�R�N |

�@ |

�@ |

| �@ |

�吳�S�N |

�Q�V |

354,000�~ |

| �@ |

�吳�T�N |

�S�R |

527,000�~ |

| �@ |

�吳�U�N |

�V�R |

1,386,000�~ |

�W���@��

�P�P���@��ꎟ���E��킨��� |

�吳�V�N |

�V�R |

1,568,000�~ |

| �@ |

�吳�W�N |

�V�R |

2,216,000�~ |

| �R���@���{�̐�㋰�Q�͂��܂� |

�吳�X�N |

�V�R |

2,235,000�~ |

| �@�@�@���E�p�j�b�N |

�吳�P�O�N |

�V�R |

1,392,000�~ |

| �@ |

�吳�P�P�N |

�U�W |

1,244,000�~ |

| �X���@�֓���k�Ђ����� |

�吳�P�Q�N |

�U�W |

1,011,000�~ |

| �@ |

�吳�P�R�N |

�U�W |

1,007,000�~ |

| �@ |

�吳�P�S�N |

�U�V |

1,004,000�~ |

| �@ |

�吳�P�T�N

���a�P�N |

�U�V |

818,000�~ |

| �R���@���Z���Q |

���a�Q�N |

�T�S |

863,000�~ |

| �@ |

���a�R�N |

�T�S |

1,083,000�~ |

| �@�@�@���E���Q�͂��܂� |

���a�S�N |

�T�S |

1,143,000�~ |

|

|

|

|

|

|

|